誕生

木村榮は菜種油の生産や酒造りなどを手広く商う素封家篠木庄太郎の次男として1870年(明治3年)9月10日に現在の金沢市泉野に生まれました。庄太郎は石川郡の郡会議員をつとめるなど名望家として知られていました。

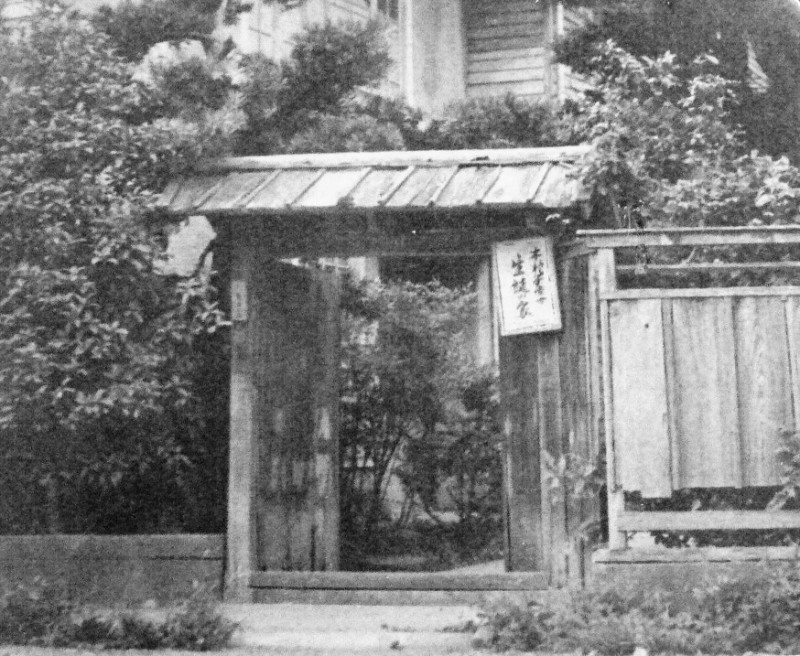

木村の生家

生家跡に建つ碑

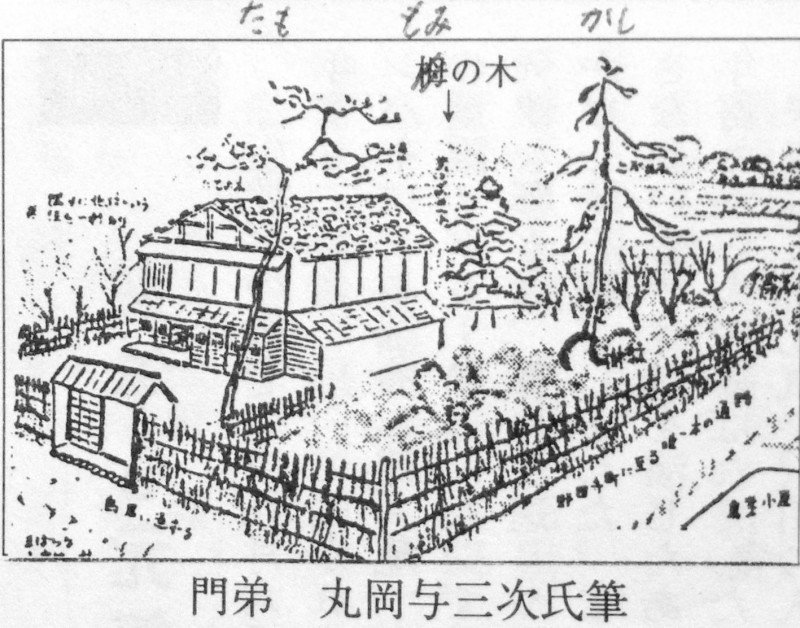

木村塾

1歳の時、近くに住む親戚で、子供がいなかった木村民衛の養子となりました。民衛は、1867年(慶応3年)に木村塾を開き、2000人もの門弟を育てました。

榮は、この民衛にきびしく育てられ、朝6時から夜の10時頃まで勉強をしていました。この頃から、そろばんは大会で優勝するなどとても得意で、生涯そろばんを研究に使いました。

8歳の時には、養父に代わって木村塾で漢学を教え、「木村塾の小先生」と呼ばれました。

この頃、英語も習い始めます。また、上山小三郎について数学の勉強を始めました。ここで、生涯の友となる西田幾多郎と知り合いました。

木村民衛

木村塾

西田幾多郎

第四高等中学校へ進学

1880年(明治13年)に加賀藩藩校明倫館の流れを汲む石川県専門学校に一番で入学し、勉強に励み、後に東北大学総長となった北条時敬に学び数学に目覚めました。この頃精神集中法を学んだと言われています。

1887年にこの学校は第四高等中学校(現在の金沢大学)になり、榮は1級飛んで、本科第二部(理科・工科)に入学しました。ここで、今川覚神より天文学の講義を受け、天文学を志します。

1889年7月第四高等中学校を第一期生(卒業証書第一号、首席)で卒業しました。

少年時代の木村

大学へ入学し天文学の道へ

1889年(明治22年)8月に東京帝国大学理科大学星学科に入学しました。キュストナーが緯度変化を発見した直後です。当時は、星学科に入学する学生は数年に一人しかいません。寺尾寿や長岡半太郎について天文学などの勉強をしました。寺尾教授は理論天文学者だったので、観測に興味があった木村は、当時、東京麻布にあった東京天文台で職員に指導を受けました。木村は、北極星の位置を使って緯度を観測して大学卒業の年に結果を報告しています。

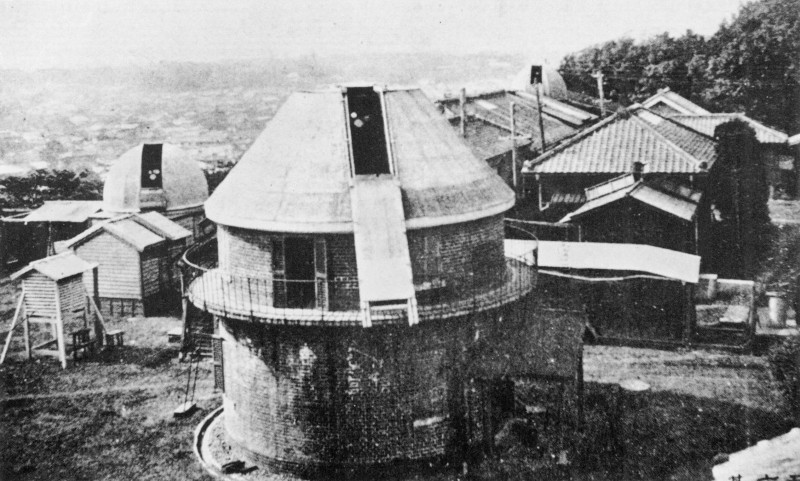

東京天文台

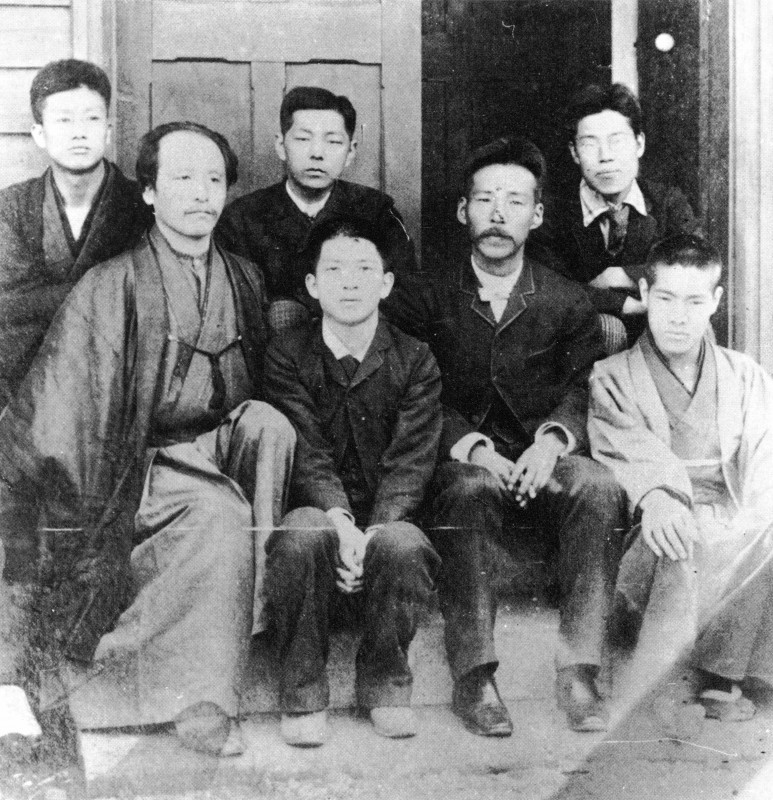

東京天文台時代の木村

大学院で本格的緯度観測開始

1892年(明治25年)、大学を卒業して、さらに大学院に進学しました。大学院での最初の仕事は、震災予防調査会の命を受けた田中舘愛橘教授の下での全国地磁気測量でした。1895年には、嘱託として「緯度変化観測方」となり、緯度観測を行いました。生涯の研究対象になる地球回転(緯度変化)との本格的関わりです。

1895年の万国測地学協会の総会で、国際緯度観測が行われることが決まりました。1896年木村は田中舘と共に観測地の選定のため、水沢に来て数カ所の経緯度を測定し、その中からこの地を水沢における天文台の候補位置と決定しました。

1898年ドイツで開かれた万国測地学協会総会に委員の田中舘と共に木村も出席しました。会議では緯度変化観測事業の協力内容が話し合われました。木村は、観測する星の選び方の提案し、採用されました。田中舘が水沢の観測所建設のために一足先に日本に戻った後も、木村は中央局のあるポツダムに引き続いて滞在して具体的な星選びを行い、1899年9月に眼視天頂儀と共に帰国しました。

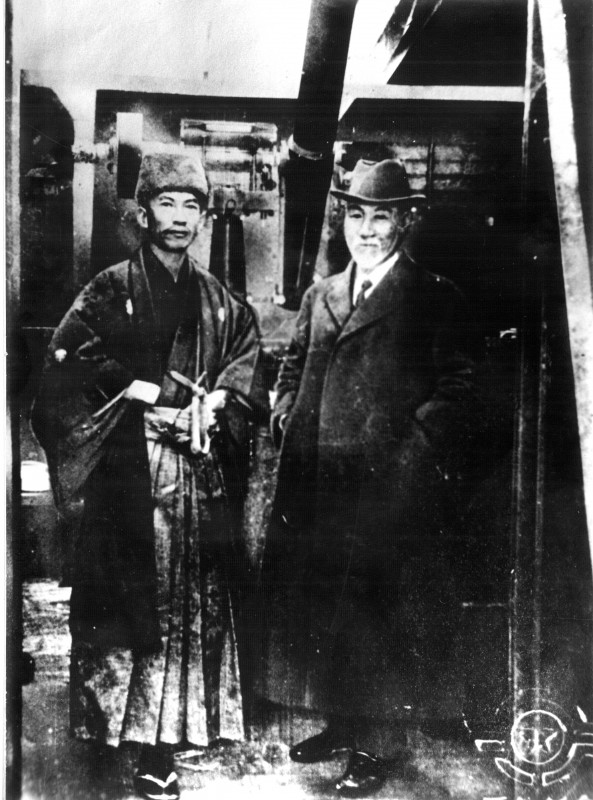

木村と田中舘愛橘

水沢での観測研究

ポツダムから帰国した木村榮は、1899年(明治32年)9月30日付けで水沢の臨時緯度観測所所長となりました。観測所の開所は12月11日でしたが、悪天候のため、初観測は12月16日でした。

緯度観測とZ項発見

木村は同僚の中野徳郎技師と共に毎夜交代して1群あたり12個の星を深夜をはさんで4時間かけ2群ずつ観測し、その結果をポツダムの中央局に送りました。木村はまる25年間観測者であり続けました。

苦労の末、Z項の発見論文を1902年(明治35年)1月に発表し、国際的に認められました。1904年5月には理学博士の学位を授与されました。

国際緯度観測事業中央局長

ドイツは1918年(大正7年)の第一次世界大戦敗戦後、ポツダムにおける中央局を続けられなくなりました。1922年に木村榮は、実績を認められ、国際緯度観測事業中央局長に推挙され、水沢が中央局を担当する事になりました。1935年にはそれまでポツダムで6巻発行されていた報告に続くRESULTS OF THE INTERNATIONAL LATITUDE SERVICE VOL VII(国際緯度観測事業観測結果報告書第7巻)をまとめました。翌年、木村は14年間務めた中央局長の職を辞し、中央局はイタリアに移りました。しかし、その後も研究を続け、水沢中央局の集大成として1941年に国際緯度観測事業観測結果報告書第8巻を出版し、高い評価を得ました。

木村榮の肖像

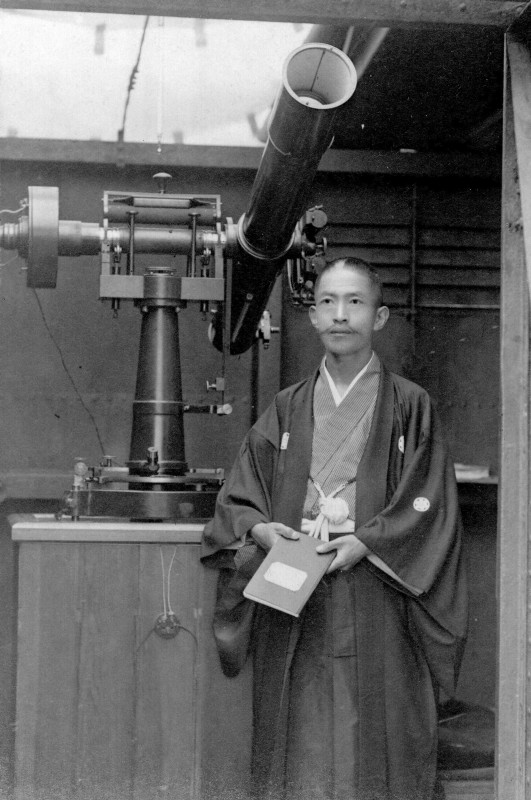

眼視天頂儀と木村

退官

1941年(昭和16年)4月末に緯度観測所長を辞し、長年住み慣れた水沢を後に東京世田谷の新町に移り住みました。そこでもなお、生涯の研究課題である「北極軌道の研究」を昼夜を問わず進めました。

退官の記念写真

送別会での記念写真

晩年

戦況が深刻になった1942年(昭和17年)暮れ頃から、持病の喘息がひどくなり、暖かな伊東で翌年4月まで転地療養をしました。ここでもまた、病床に横這いになりながらも研究を夜遅くまで続けました。

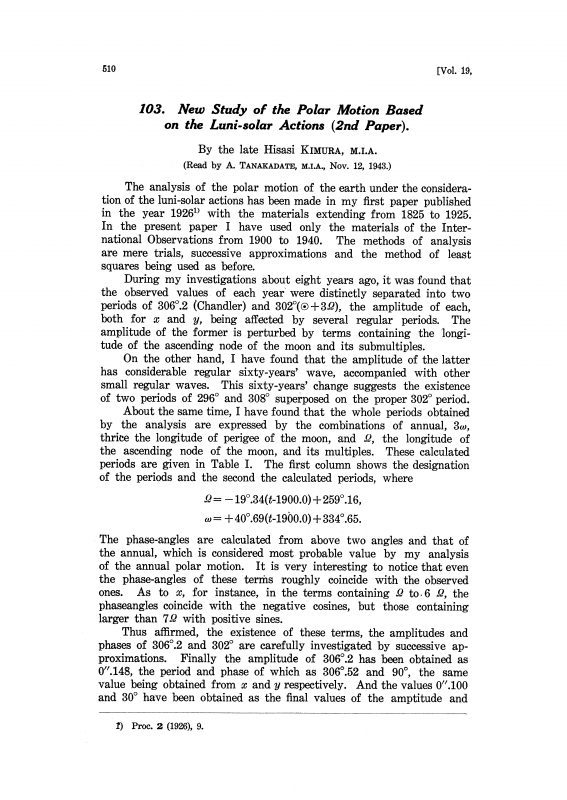

研究はほとんど完成しましたが、1943年9月26日に亡くなりました。この研究は亡くなる2日前に恩師田中舘愛橘博士に託され、New Study of the Polar Motion Based on the Luni-solar Actions(2nd Paper)と題して同年11月の帝国学士院例会で代読されました。木村榮最後の論文です。

自宅前に立つ晩年の木村

最後の論文

受賞・栄誉等

受賞

帝国学士院恩賜賞(第1号)

英国王立学会ゴールドメダル受賞

朝日新聞賞受賞

文化勲章受章(第1回)

栄誉

英国王立天文学会会友

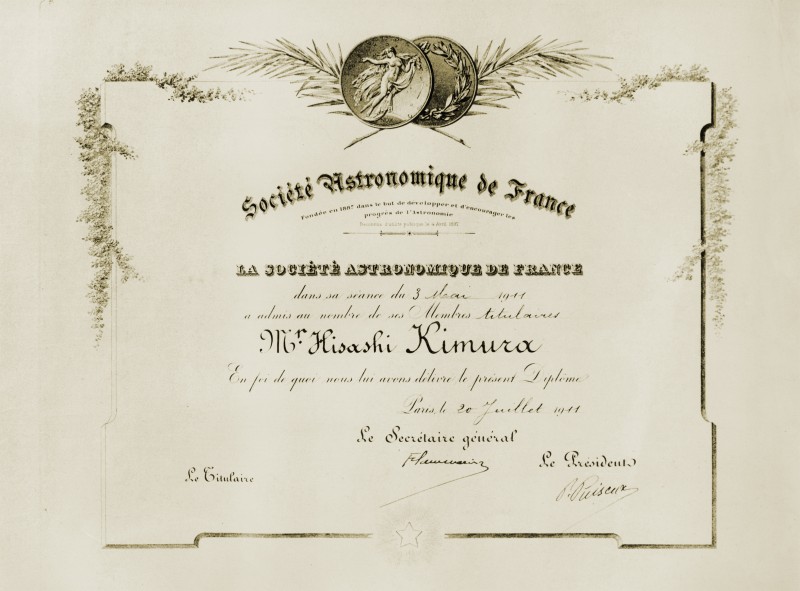

フランス天文学会正会員

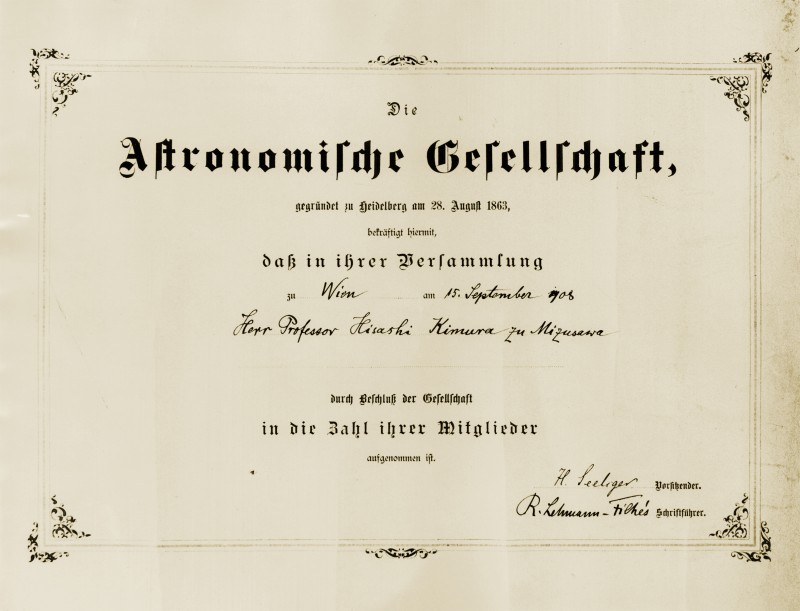

ドイツ天文学会正会員

アメリカ天文学会名誉会員

月のクレーター

Kimura

南緯57度6分,東経118度24分

切手

文化人切手

1948年(昭和28年)

小惑星

Kimura 6233番

ドイツ天文学会正会員賞

フランス天文学会正会員賞