|

口径20mのVLBIアンテナ4局で構成されるVERAでは、2004年11月に、S/X帯、

1Gbps記録系による測地VLBI観測に成功しました。また、同年12月からは、

VERA4局による月2回程度の定期的な測地観測が始まりました。

測地観測は、1回に24時間の観測を行い、その中で延べ 400天体ほどの観測

を行うために、アンテナシステム、相関処理システムともに負荷の高い観測に

なっています。しかし、観測については同年10月より、ネットワークを経由し

て遠隔制御を行う AOC(Array Operation center) の運用が水沢で開始された

ため、各局での負荷は軽減されています。また解析については、相関処理が済

めば、数時間以内に座標値や水素メーザ時計のレート推定などの一定の結果が

出せるまで整備が進んでいます。

VERA網内の測地VLBI観測に先立ち、水沢局ではJADE観測と呼ばれる国土地理

院(つくば局他)の国内VLBI観測に相乗りする形で、2002年12月から測地観測

が始められています。この観測では、観測データを磁気ディスク装置に記録す

る K5 VSSP システムの導入を進めています。

VEARの主目的とする電波源の位置を相対VLBI観測により10μ秒角の精度で計

測し、その固有運動と年周視差を求めようとするアストロメトリー観測では、

アンテナの位置を汎地球的な座標系(ITRF系)では10mmの精度で、VERA網内の

相対的な位置関係としては基線長の10-9の精度(1mm〜2mm)で維持することが

要求されています。観測装置の熱雑音や観測残差から推定して、VERAの測地観

測では 1mm の精度を得る能力を有しています。しかし、実際の観測では大気

中の伝搬遅延の問題などで、1回の観測で得られる精度は水平位置で約 2mm、

上下位置で約 8mmとなっています。要求精度に達するには、今後継続的な観測

を行い、1〜2年のデータの蓄積が必要になります。

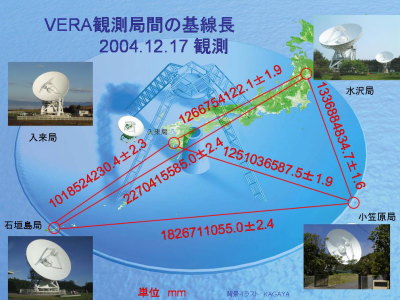

2004年12月17日の観測から得られたVERA 4局間の基線長

さて、1mm〜2mm の精度で座標値を決めていくためにはどういうことが問題

になるでしょうか。よく知られている大きな変動としてはプレート運動があり

ます。たとえば、石垣島局では年間 65mm もの変位が予測されます。mm レベ

ルの変位の要因としては、地殻変動、地震・火山活動、潮汐、海洋・大気荷重、

海洋変動、陸水分布の変化などから、アンテナの変形、熱膨張といった機械的

なものまで、種々のものが考えられます。アストロメトリー観測に直接関係し

てくるものとしては、年周的な変動を、観測的に、そして物理的にモデル化す

ることが大きな課題です。座標の年周的な変動は、年周視差の測定において系

統誤差の要因になるためです。

ともかくVERAで測地観測のデータが出始めました。mm 精度の測地学として

どんな成果が出せるのか楽しみであり、また、大いに責任を感じるしだいです。

「国立天文台ニュ−ス No.140より転載」<VERA観測所 田村良明>

|