RISE所属の菊地翔太助教が、2024年度国立天文台若手研究者奨励賞を受賞しました。今回は一般の方向けということで、菊地助教にインタビューした内容を記事にしました。後編では、これまでの研究生活などについて振り返っています。(前編はこちら)

国立天文台との縁

--今回の受賞について、個人として特に思うことなどがあったらお話しください。

「国立天文台」でこれまでの研究を評価していただいたということを嬉しく思っています。というのは、実は私の研究は国立天文台初代台長の古在先生(※)が研究していらした理論の一つに深くかかわっています。今から六十年以上前に、古在先生は地球を周回する人工衛星の軌道に関する理論研究を行われていました。私の論文でも古在先生の論文を引用しています。長年の研究で、天体力学の理論はかなり成熟していますが、小天体の微小重力環境に関してはまだわかっていないことも多く、現在の私の研究につながっています。昔から古在先生の研究は見ていたので、自分が国立天文台に来て、同じ場所で研究しているというのは縁だなあと思うところはありますね。

※古在由秀(こざい よしひで 1928-2018)、日本の天文学者(天体力学) 東京大学附属東京天文台台長(第12代)、国立天文台台長(初代)などを歴任

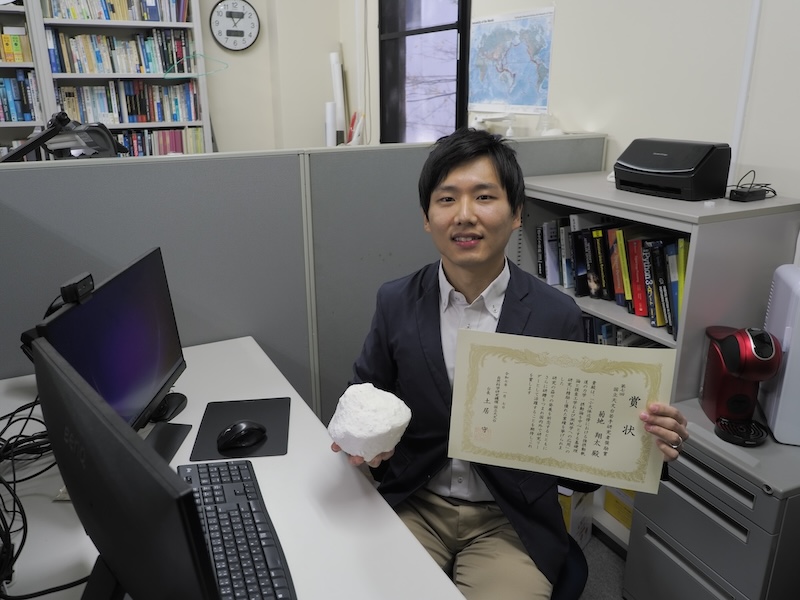

写真1 研究室にて、リュウグウの模型を手に

研究生活の日常

--話が変わりますが、菊地さんの研究生活についてお聞かせいただければと思います。

学生時代は割と研究が趣味みたいなところがあって、昼夜問わずというか、時間があったら気の済むまで研究していました。お腹が空いたら食べて、また研究して、家には寝に帰るだけみたいな生活をしていましたね。それで別にストレスもなかったです。今は子どもがいるので、子どもの生活時間に合わせた研究生活になっています。

--はやぶさ2やMMXなど何かのプロジェクトに関わると、スケジュールがしっかりと決まっていてプロジェクト達成に向けての取り組みが忙しいという印象があります。それとは別に自由に自分のテーマについて考える時間もあるのでしょうか?

自分の研究をする時間はちゃんと作るように心がけています。机の上の研究と、宇宙ミッションを成功させるための解析と、両方やりたいという思いがあります。それは必ずしも別々というわけでもなくて、机の上で研究していたことが実際のミッションに役に立つことはありますし、実際のミッションの計画を立てる上で出てきた問題や得られたデータなどによって自分の研究が広がることもあります。机上の研究と実ミッションの活動が相乗効果で活きることも多いので、そういう意味でも両方やるのは楽しいなと思いますね。

--長年研究を続けていて、何か行き詰まってしまうようなことはありませんでしたか?

辛くないのかって聞かれることもあるんですけど、あんまりそれはないです。わからない問題に取り組むのも研究の醍醐味だったりするので、個人的には難しいことに取り組んでいること自体で悩むということはないですね。むしろ難しい方がやりがいを感じます。

飛行機から「はやぶさ2」へ

--幼少期はいつ頃から天文学に興味を持たれたのですか?

小さい頃は飛行機が好きで、大学は航空宇宙学科を選びました。私が学部生だった頃に、ちょうどはやぶさ初号機が地球に帰還しました。そのタイミングって本がいっぱい出たりとか、映画も3本くらい作られたりして、そういうものに感銘を受けて宇宙の研究をしてみたいと思いました。それがハタチ過ぎなので、宇宙の道を志したのは人よりは遅いかもしれません。そうやってはやぶさ初号機に憧れて、結果的にはやぶさ2に関われたので、幸運な巡り合わせだったなあと思うことはありますね。ちょうど博士課程修了後のポスドクの任期が、はやぶさ2がリュウグウに到着してから地球に戻ってくるまでの間にピッタリ収まる3年間だったんです。私みたいに、今度は、はやぶさ2の成功を見て宇宙を目指すという若い人がいたら嬉しいなと思いますね。

若い読者の方々へ

--最後に、若い皆さんへメッセージをお願いします。

研究においては、「好きこそ物の上手なれ」という言葉がよくあてはまるように思います。未知の物事を相手にする研究では、手探りの状態で進めることも多いので、探究心は一番の原動力になります。私自身は、比較的ニッチな分野の研究をしていますが、興味をもって調べていたことが後から思いがけず新たな発見につながることもあります。研究者を目指す若い方々には、自分の「好き」をとことん追求して欲しいですね。

また、宇宙関連のプロジェクトは、規模が大きく長期間に渡るものが多いです。例えば、私が携わっている次世代小天体サンプルリターン計画では、2040年代前半の彗星探査を目指しています。今は中学生・高校生の皆さんの中にも、この頃には研究者・技術者として第一線で活躍している人がいるはずです。次世代を担う皆さんにとって、少しでもこの記事が参考になれば嬉しいです。

-以上-

写真2 三鷹・星と宇宙の日2024にて

(取材日:2024年11月11日/撮影日:2025年1月7日/取材・写真:髙橋 信一)