[概要]

太陽系外起源の天体が太陽系に飛び込んでくると双曲線軌道の天体として観測されます。いっぽう、楕円軌道で太陽を周回していた小天体の軌道がなんらかの力を受けて双曲線軌道に変化することも考えられます。私たちはこのような双曲線軌道天体について、それぞれどのような確率でどのような軌道を持っているのかを明らかにしました。その結果、近年発見されたオウムアムアとボリソフというふたつの双曲線軌道天体はどちらも太陽系外からやってきた天体である可能性が高いことがわかりました。

[背景説明]

2017年と2019年に発見された天体オウムアムア(1I/2017 U1, 'Oumuamua)、ボリソフ(2I/2019 Q4, Borisov)は普通の彗星のように太陽を周回する楕円軌道ではなく、今後二度と太陽に近づくことのない双曲線軌道をもつ天体です。よってこれらは太陽系外からやってきたと考えられています。オウムアムアの発見の後すぐに、国際天文学連合は新しい天体のカテゴリ「恒星間天体(interstellar objects)」を作り、仮符号に"I"という記号をつけることにしました(脚注1)。これらのような双曲線軌道にある天体はすべて太陽系外からやってきた天体なのでしょうか。それとも、まるで太陽系外から来たように見えるだけの太陽系内天体だったりするのでしょうか。

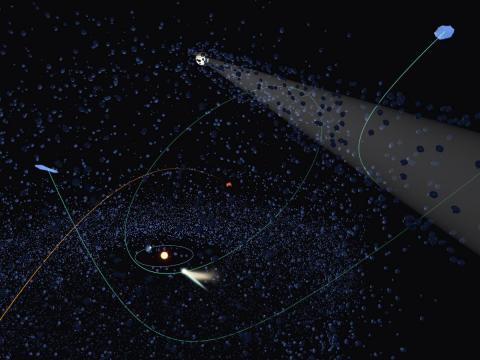

双曲線軌道にある天体の起源は次のふたつが考えられます(図1を参照):

(A) 星間空間を浮遊する小天体が、偶然太陽系内部を通過した(恒星間天体)、

(B) 太陽系内の天体が、何らかの力を受けることで楕円軌道から双曲線軌道へと変化した。

図1:本研究の概念図。太陽系外起源の天体(赤)と、オールト雲起源の彗星(青)が木星質量程度の天体(白)の影響で極端な双曲線軌道を持つ場合を描き出している。(クレジット:国立天文台)

(A)については、星間空間を浮遊する小天体が無数にあることは太陽系外惑星の発見や惑星形成理論から予測されていました。惑星の材料となった小天体の一部は惑星の重力を受けて星間空間へ放出され星間空間を漂うことになるからです。星間空間を浮遊する天体の数はとても多いと考えられますが、星間空間が広大なために個数密度としてはそれほど高くなく、そのため太陽系内部を偶然通過し、それが観測される確率は非常に低いと見積もられてきました。よって、2017年、2019年と立て続けに発見されたことは大きな驚きでした。

(B)については、太陽系の近くを星などの大きな天体が通過した場合、オールトの雲(オールトの雲とは太陽系を球殻状に取り囲む長周期彗星の巣です)の彗星が影響を受け、一部は双曲線軌道に変わるということが考えられてきました。オールトの雲の彗星の軌道はぎりぎり太陽重力に束縛されているだけの非常に大きな楕円軌道です。よって、別の天体からの重力を少し受けるだけで軌道が双曲線に変化しうるのです(脚注2)。そうして双曲線軌道になった天体の多くはそのまま星間空間へ出て行ってしまいますが、一部は太陽に一度近づいてから出ていくものもあり、それらはオウムアムアやボリソフのように地球から観測される可能性があります。

[研究内容]

(A)と(B)、異なった起源を持つ双曲線軌道天体はそれぞれどのような軌道の分布を持っているのでしょうか。私たちは恒星間天体とオールトの雲の彗星それぞれの分布を考慮し、(A)と(B)それぞれについてどのような確率でどのような軌道になるかを明らかにし、(A)と(B)で比較を行いました。

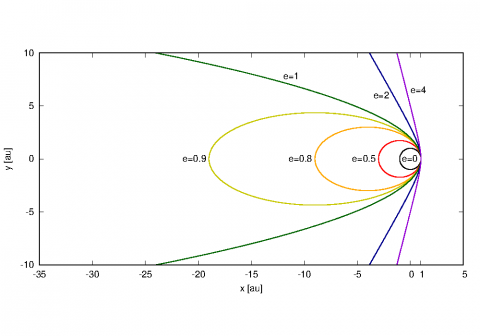

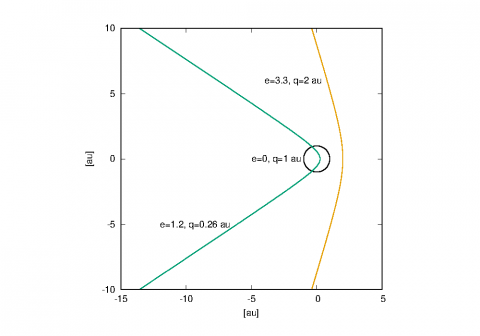

軌道の確率分布は、(A)では小天体の星間空間での速度分布を、(B)では太陽系と遭遇する天体の特徴(天体の速度、質量、太陽への接近距離)とオールトの雲の彗星分布を仮定することで導くことができます。双曲線軌道を離心率e(円からのずれを表す無次元数)と近日点距離q(太陽への最接近距離)で特徴づけると(図2、図3参照)、(A)は離心率と近日点距離が小さいものが多く、(B)は離心率が小さく近日点距離が大きいものが多いということになります。また、(A)と(B)のどちらであったとしても、ボリソフよりオウムアムアの軌道のほうがより典型的であることがわかります(脚注3)。

さらに、この(A)と(B)軌道の分布を比較することにより、ある離心率と近日点距離を持つ双曲線軌道天体に対して、「この天体は恒星間天体、それともオールトの雲の彗星、どちらである可能性が高いのか?」という問いに答えることができます。オウムアムアとボリソフの軌道に関して問うと、その答えはどちらも(A)の恒星間天体である可能性が高いということになります。ただ、木星の10倍以上の質量を持つ天体が太陽から数千au(天文単位)というかなり近い距離を通過したと仮定すると、(B)のオールト雲彗星である可能性のほうが高くなる場合があります。

(B)を考える場合は前提として「最近、太陽系と遭遇した別の天体があった」と仮定する必要がある、ということです。オウムアムアやボリソフのような双曲線軌道になるためには、最低でも木星程度の質量を持つ天体との遭遇が必要になるのですが、このような天体との遭遇がなかったのであれば(B)である可能性はありません(脚注4)。ではこのような天体遭遇は現実にあったのでしょうか?あったとすればその天体はまだ太陽系から遠く離れておらず観測で発見されてもよさそうなものなのですが、残念ながらそのような発見は報告されておらず、(B)の必要条件となるような天体遭遇はなかったと考えられています。ただ、その天体が現在の観測技術では検出できないほど暗い天体であった場合は(B)の可能性も完全には否定できません。その場合も、遭遇した天体は太陽系外起源ということになり、その速度や質量の情報が得られたことになります。

図2:様々な離心率の軌道を、黄道面内に軌道の向きをx軸方向にそろえて表示したもの。近日点距離はすべて1au。X=0, Y=0の位置に太陽がある。

図3:地球(黒)、オウムアムア(緑)、ボリソフ(オレンジ)の軌道を黄道面内に同じ向きで表示したもの。

[今後の展望]

LSST(脚注5)などの新しい望遠鏡の稼働にあわせ、今後も双曲線軌道天体の発見が続くと期待できます。観測に加えて星間空間天体一般の質量や明るさ・速度の分布の理論研究が進むと、双曲線軌道天体の起源や太陽系の内と外の関係についてより詳しいことが議論できるようになるでしょう。

この研究は、

A. Higuchi & E. Kokubo, “Hyperbolic Orbits in the Solar System: Interstellar Origin or Perturbed Oort Cloud Comets?”

として天文学専門雑誌である「王立天文学会月報」の電子版 (Monthly Notices of Royal Astronomical Society, Advance access) 2019年11月号に掲載されました。論文へのリンクはこちらです。

--脚注--

脚注1:仮符号につく記号は他に、複数回の回帰が観測された周期彗星につけられる"P"、一度の回帰のみが観測された長周期彗星につけられる"C"などがあります。

脚注2:逆に、長周期彗星として観測されるような地球に近づく楕円軌道になることもあります。

脚注3:オウムアムアの離心率(e)と近日点距離(q)は、e=1.2 q=0.26 au、ボリソフは、e=3.3 q=2 auの値を採用しています(auとは天文単位)。

脚注4:惑星との遭遇や天体からのガスの吹き出しによる加速の効果により楕円軌道が双曲線軌道になることもあります。その場合の離心率は1をほんのわずかに超える程度の「ぎりぎり双曲線軌道」です。

脚注5:大型シノプティック・サーベイ望遠鏡 (Large Synoptic Survey Telescope: LSST)は、チリ・パチョン山に建設が予定されている口径8.4mの可視光赤外線望遠鏡で、広い視野と感度の高さが、速く移動する小天体などの検出に理想的です。

--------