研究ハイライト

成果報告

新たな手法による銀河系遠方天体の運動学的距離の決定に成功

日本学術振興会特別研究員(国立天文台)の山内彩氏を中心とした研究チームは、VERAを用い、新たな手法で大質量星形成領域 G7.47+0.06 に付随する水メーザー源までの距離を求める試みに成功しました。

VERAプロジェクトの主力な距離決定法である年周視差計測は最も仮定が少なく信頼性が高い距離測定法のひとつですが、現在の10μ秒角という非常に高い測定精度でも、10%以内の精度で距離決定が可能な範囲は、太陽系から10kpc (=約3万光年) 程度までに限定されています。

一方で、超コンパクトHII領域として知られる G7.47+0.06 は、過去の研究で太陽系からの距離は約25kpc(※1)等と、銀河系中心を越えた位置にあることが指摘されていました(※2)。

そこで、山内氏らは、Sofue (2011)で提唱されている「固有運動法による運動学的距離」(※3, 4)を、銀河系中心よりも遠くにあるとされる天体について世界で初めて求めることに挑戦しました。

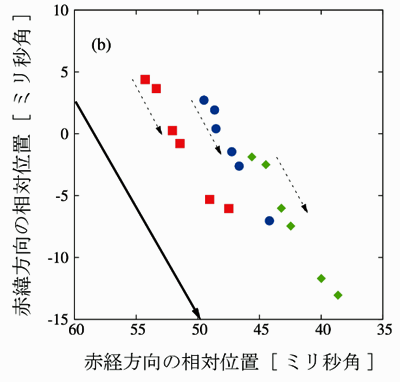

2009年から2011年までVERAによる位置天文観測を行った結果、現在の精度の観測では G7.47+0.06 に付随する水メーザー源の有意な年周視差は検出されず、過去の研究で示唆された10kpcを越える遠方距離が支持されました。一方で、図1のような天球面上を直線的に動く絶対位置の変化が捉えられました。

そこで、この位置の時間変化から導かれた直線的な運動と水メーザー源が示す視線速度、そして銀河系回転曲線モデルから、10kpcを大幅に上回る20kpcという運動学的距離を10%の精度で求めることに成功しました。得られた距離から、この天体は銀河系のたて・ケンタウルス腕に位置し、水メーザー源が付随している超コンパクトHII領域のスペクトル型がO5.5型であることも分かりました。

今回の成果は、年周視差計測による距離決定に準じる手法として固有運動法を用いることで、VLBI観測による銀河系全体に渡る高精度距離決定の可能性を示した好例と言えます。

図1:赤・青・緑それぞれでプロットされた3つの水メーザー成分の位置変化の様子。太い矢印が銀河面に沿った方向を示しており、それぞれのメーザー成分の運動方向(破線の矢印)が銀河面に沿って運動している事を示しています。

※1: Wink, J. E. et al. 1982, A&A, 108, 227で求められた、従来の方法による運動学的距離の遠方解の値です。

※2: 太陽系から銀河系中心までの距離はおおよそ 8kpc (=2万6千光年)です。

※3:原論文Sofue, Y. 2011, PASJ, 63, 813では“the proper-motion method for kinematical distance”と表記されています。

※4:従来の運動学的距離の決定方法は、銀河系回転曲線モデルと観測で得られる天体スペクトルの視線速度から距離を求める方法で、この方法では近傍解と遠方解の2つの距離が出てきてしまい、これを切り分けるにはまた別のアプローチが必要でした。一方で、Sofue (2011)で提唱される方法は、銀河系回転曲線モデルと天体スペクトルの視線速度に加え、天球面上の絶対固有運動も用いて運動学的距離を求めるという手法です。この手法で優れている点は、絶対固有運動のパラメータを加えたことで、従来の近傍解もしくは遠方解のどちらかしか出てこない点、また、太陽系から見て銀河系中心よりも遠くにある天体は従来の運動学的距離の決定法よりも精度が高いことが挙げられ、信頼性がより高い方法と言えます。

関連論文

- Yamauchi, A., Yamashita, K., Honma, M., et al. 2016, PASJ, 68, 60, “The far distance to G7.47+0.06 from proper motion measurement of H2O masers”