[概要]

太陽系は「オールトの雲」と呼ばれる彗星の貯蔵庫で遠方を球殻状に取り囲まれており、長周期彗星はオールトの雲からやってくると考えられています。本論文は長周期彗星がやってくる方向の偏りを、オールトの雲の起源から理論的に予測したものです。そしてその予測が実際に観測された彗星の分布と調和的であることを示しました。これは未来の彗星発見に大きく貢献できる結果です。

図1 黄道面(黄色)と空黄道面(青色)を示した概念図。オールトの雲からやって来る長周期彗星の軌道の向きは、黄道面、空黄道面の二つの面に集中していることを示しています。また、二つの面は天の川銀河の円盤の面に対して互いに正反対の向きに約60度傾いています。(クレジット:国立天文台)

[背景]

地球は太陽の周りをほぼ円軌道で公転しています。地球が公転する平面を「黄道面(ecliptic)」と呼びます。全ての惑星もほぼ黄道面内を公転していますが、小天体には黄道面から大きく傾いた軌道を持つものも多いです。天体の軌道面が黄道面となす角度を「軌道傾斜角」と呼びます(注1)。

多くの小惑星は惑星と同様に黄道面に沿った軌道を持っていますが、オールトの雲から来る彗星はさまざまな軌道傾斜角を持っています(それこそがオールトの雲が平らではなく球殻状であるという根拠です)。

オールトの雲から地球に接近する彗星は、約45億年前の誕生直後は惑星と似た軌道を持った小天体でした。これらの小天体は惑星や銀河系(天の川銀河)からの力を受けて軌道が大きく変化し、遠方のオールトの雲に到達しました。その後ふたたび惑星領域に戻ってきたところで長周期彗星として観測されます。

これまでの研究では、約45億年におよぶ軌道進化の過程で初期の軌道情報は完全に失われるため、彗星の軌道傾斜角の分布には偏りがないと考えられていました。しかし、上で述べたようにオールトの雲を形作る天体は最初から球殻状に分布していたわけではありませんし、銀河系からの力はオールトの雲に均等に働くわけでもありません。オールトの雲の起源と進化を考えると、長周期彗星が空間的に一様に分布しているとは考えにくいのです。

[手法と結果]

そこで、本研究では、軌道傾斜角ではなく長周期彗星がやってくる向き(遠日点方向)の分布に着目しました。長周期彗星の軌道は非常に細長く、楕円というよりふたつに折り畳んだ線分(細い放物線)に近くなるため、遠日点方向が同じであれば、軌道傾斜角が違ってもほぼ同じ軌道になってしまいます(図2参照)。重要なのは遠日点方向を表す2つの角度(銀河系座標における緯度と経度)、というわけです。この点に着目し、彗星軌道をほぼ放物線と近似した場合に、銀河系からの力で軌道がどのように変化するかを明快な数式(解析解)で表すことに成功しました。論文で扱った数式の数は100以上になりました。そして、この解析解の導出には銀河潮汐力の近似解を用いていますが、その近似は現実的な銀河系からの力の効果をよく再現していることを数値計算で確認することができました。

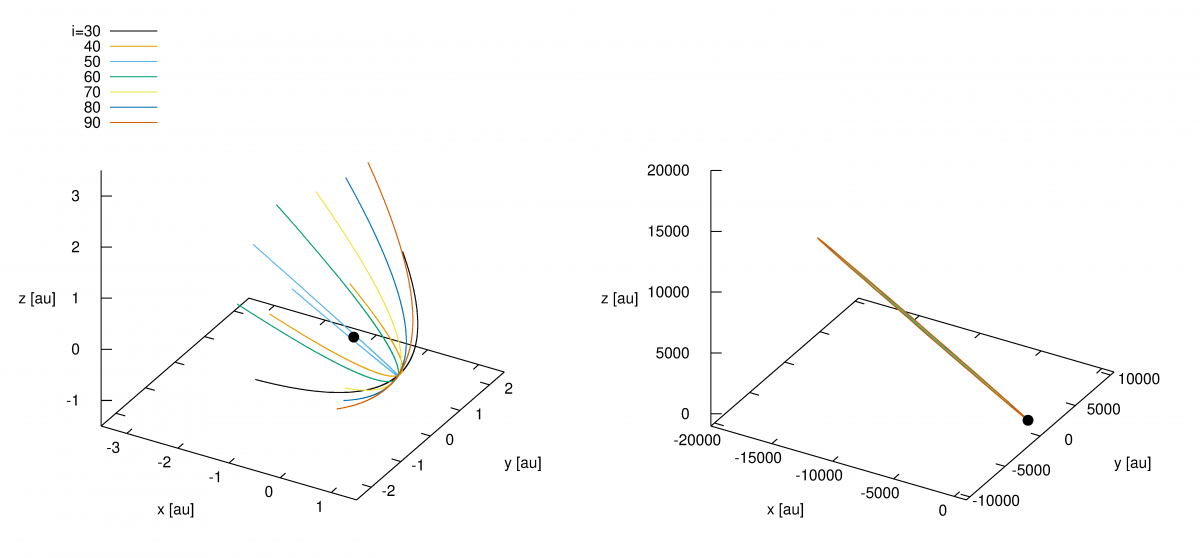

図2 遠日点方向は同じ、軌道傾斜角(i)が30度から90度まで異なる彗星の軌道。黒丸は太陽を表す。目盛りは天文単位(au)。

(左) 太陽に近いところを拡大したもの。遠日点方向が同じでも軌道傾斜角により軌道は大きく違う。(右) 軌道の全体図。非常に細く折りたたんだ線に見える。軌道傾斜角の違いは重要ではない。

軌道進化の解析解は、遠日点方向の緯度と経度が変化する周期の比に特殊な関係が成り立つことを示しています。特殊な関係とは、「緯度が1振幅すると経度は約半周(180度)動く」と「緯度は変化するが経度はほとんど変化しない」の2パターンです。個々の彗星がどちらのパターンであるかは、45億年前の初期の遠日点方向で決まります。また、彗星が惑星領域にふたたび戻ってくるまでの時間は緯度の変動周期と等しくなります。

このような特殊な関係が成り立つことから、初期に黄道面にいた彗星がオールトの雲を経てふたたび惑星領域に戻ってくるときの遠日点方向は、初期値である黄道面か、銀河面に対して黄道面を反転させたもうひとつの仮想的な面のどちらかにあるということが導かれます。本研究ではこの「もうひとつの面」を空黄道面(empty ecliptic)と名付けました(図2参照)。遠日点方向は、惑星領域へ奇数回目に戻ってくるときは空黄道面に、偶数回目に戻ってくる時は黄道面になります。仮に長周期彗星の軌道がまんべんなく分布していれば遠日点方向の偏りはないと予想されるため、もしこのふたつの面、特に空黄道面への集中が確認できれば、オールトの雲からやってきた長周期彗星はかつては黄道面にあったという"45億年前の記憶"を物語ると言えます。

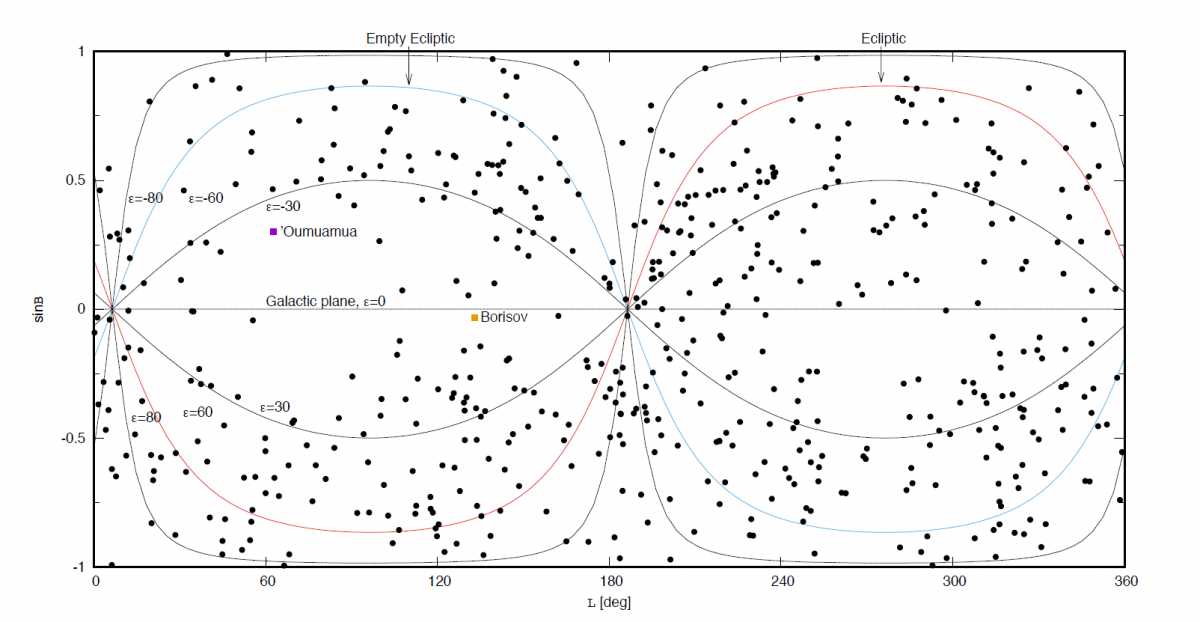

では、これまでに観測された長周期彗星の遠日点方向の分布はどうなっているのでしょうか。それを確認するため、NASA/JPLのカタログから長周期彗星の軌道軸の銀河系座標における緯度(銀緯)と経度(銀経)の分布を作成したものが図3です。この図で彗星の遠日点方向を表す黒丸が一様に分布していれば、彗星はあらゆる方向からまんべんなくやって来ているということになります。

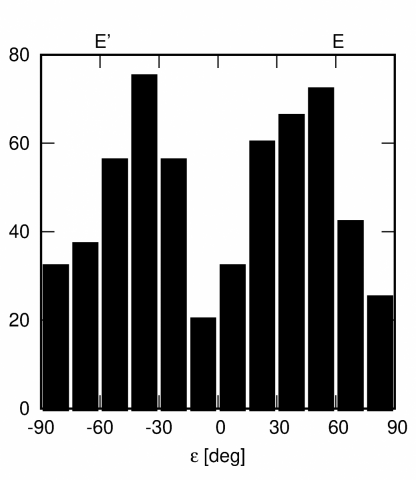

図内の赤と青の2本の曲線は、それぞれ黄道面と空黄道面を示しています。彗星が集まっているように見えるでしょうか?2平面への集中をより定量的に評価するため、銀河面からの傾きを表す角度εを導入することにします。ε=0が銀河面、ε=60度、-60度がそれぞれ黄道面と空黄道面を表します。このεの分布を表したものが図4です。黄道面と空黄道面付近にそれぞれ集中がはっきりと見られます。

図3 遠日点方向の銀経と銀緯の正弦(sin)の分布。黄道面を赤線、空黄道面を青線で示す。使用した天体は近日点距離が1 au以上かつ軌道長半径が1,000 au以上または離心率が1以上の小天体。参考のため、恒星間天体のオウムアムア(紫)、ボリソフ(オレンジ)も示す。

データ元: NASA/JPL データ取得日: 2020年6月5日。Higuchi (2020)Fig.7を一部改変して引用。(2020/11/17 図の一部を修正)

図4 基準面から測った遠日点方向の経度(ε)の分布。ε=60度が黄道面、 ε=-60度が空黄道面に対応する。

[議論]

本研究は太陽系小天体の観測的研究を大きく飛躍させる可能性があります。これまで、長周期彗星は地球にかなり近づいてからでないと発見することが難しいため、彗星が遠ざかって観測できなくなってしまうまでの時間は短いものでしたし、発見してから準備を始めても遅いということもありました。例えば、ESA(欧州宇宙機関)は"Comet Interceptor"という長周期彗星をターゲットとした探査を計画しています。これは彗星を発見してから探査機を打ち上げるのでは間に合わないため、予め探査機を打ち上げ宇宙で待機させておくという大胆な計画です。本研究により長周期彗星がやってくる方向がある程度予測できれば、彗星がまだ遠いところにいる段階で発見でき、将来の探査のための準備時間も稼げるようになるかもしれません。

また、遠方の小天体を発見する手法として近年注目を集めているのが、光ではなく影で天体を観測する「掩蔽観測」です(有松らの研究成果「小型望遠鏡で捉えた太陽系最果てにある小天体の影」)。遠方にあるため暗くて見えない天体を影を使って見つけるというこの手法は、太陽系の果てを見る唯一の手段としてその発展に大きな期待がかかっています。オールトの雲の天体が惑星領域に戻ってくるときの方向に見当がつけられれば、惑星領域にはあるけれど光で観測できるほどには地球に近づかない天体を掩蔽観測で発見できる可能性が高まります。

さらに、LSST (Legacy Survey of Space and Time) という高精度で非常に視野が広く太陽系小天体の発見に適した地上望遠鏡の計画もあります。これが稼働すると遠方の彗星が多く発見されることは確実で、その結果は銀河座標系に浮かぶ空黄道面をより鮮明に描き出してくれるかもしれません。

【情報】

この研究成果は、Arika Higuchi, “Anisotropy of Long-period Comets Explained by Their Formation Process”として、米国の天文学専門誌『アストロノミカル・ジャーナル』のオンライン版に2020年8月26日に掲載されました。

また、本研究で行われた計算の一部には、国立天文台が運用する「計算サーバ」が用いられました。

※2020年11月26日 図の一部について訂正記事が掲載されました。

【関連リンク】

(注1)軌道傾斜角を測る基準面として、黄道面ではなく不変面(invariable plane)を取ることもあります。不変面とは、地球だけでなく他の惑星や天体を考慮して決められる平面で、黄道面に対して約1.6度傾いています。