ふれあい天文学・青島日本人学校

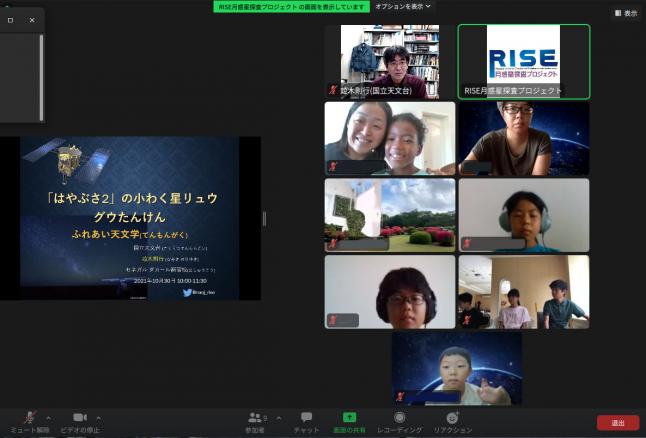

2022年1月20日、中国の青島日本人学校の皆さんに「ふれあい天文学」ではやぶさ2についてお話しする機会がありました。Zoomを用いたネットワーク越しでしたが、小学部・中学部の皆さんと「ふれあう」ことができました。

今回、初めて二部構成に挑戦しました。小学生も参加した第一部の内容はやさしめにするよう心掛け、中学生を対象にした第二部では敢えて少し難しい内容も交えてお話ししましたが、皆さん集中して聴いてくださいました。 探査機、プロジェクト、小惑星、研究者の仕事に関して多くの質問がでた上に、授業の終わりには「実際にプロジェクトに関わった人から直接話を聞く貴重な体験となった」という感想をいただき、うれしく思いました。生徒の皆さん、授業の準備をしてくださった古川先生、ありがとうございました。 (文責:松本晃治)